Qu’est ce qu’une AMAP ?

Littéralement, AMAP signifie « Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ».

Il s’agit d’une association régie par la loi de 1901 (association à but non lucratif) qui met en relation des consommateurs soucieux de s’alimenter éthiquement avec des petits producteurs essentiellement locaux, qui souhaitent vendre leur production sans intermédiaires.

Son fonctionnement repose sur un contrat entre :

- D’une part, un foyer souhaitant consommer des produits de qualité, cultivés essentiellement localement et à un prix juste ;

- Et d’autre part des producteurs soucieux de produire et distribuer des aliments produits sans pesticides, respectueux des sols, de l’eau et de la biodiversité ainsi que dans le respect de l’humain.

Les produits sont vendus sans marge et n’appartient qu’à ses membres, à l’inverse d’autres structures connues comme la Ruche qui dit Oui !.

Les membres de l’AMAP sont tous bénévoles : il n’y a donc pas d’investisseurs à rémunérer non plus !

——————————————————————————————————————–

Comment est né le concept AMAP (un peu d’histoire) ?

Dans les années 60, des mères de familles japonaises se sont inquiétées de voir l’agriculture s’industrialiser avec un recours massif aux produits chimiques (en 1957, les premières victimes de Minamata, empoisonnées au mercure, sont déclarées).

Ces mères fondent alors en 1965 les premiers teikei (提携, signifiant en japonais (coopération/collaboration ou mettre le visage du paysan sur les aliments), d’abord avec des coopératives laitières et des maraîchers.

Le principe de fonctionnement est simple : soucieuses nourrir leur famille avec des produits sans pesticides, ces mères s’engagent à acheter à l’avance via un système de contrat, toute la production d’un paysan local. Le prix est fixé conjointement, afin que le producteur puisse couvrir ses frais d’exploitation et qu’il puisse vivre décemment.

Les premiers efforts des Teikei furent coordonnés par l’Association Japonaise d’Agriculture Biologique (JOAA, créée en 1971) et la Fondation pour la Recherche Internationale sur l’Agriculture Naturelle.

A la même époque en Europe (Allemagne, Autriche, et Suisse), des expériences communautaires se basant sur le même principe se développaient aussi.

En 1985, le concept fut importé depuis l’Europe vers les Etats-Unis et prit le nom de CSA « Community Supported Agriculture ». Ces projets apparurent dans la région de New York comme un moyen de répondre à la diminution importante du nombre d’agriculteurs et à une difficulté d’accès des populations à bas revenu à une alimentation de qualité.

Les CSA se sont développés ainsi et se répandirent jusqu’au Canada, avant de traverser de nouveau l’Atlantique pour s’implanter en Grande-Bretagne.

En 2001, à la suite d’un voyage aux Etats-Unis durant lequel ils découvrirent les CSA et dans un contexte de contestation contre la malbouffe tel que l’affaire du Mc Do de Millau, les Vuillon, agriculteurs en périphérie de Toulon (83), ont décidé de lancer la première AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en France avec la soutien des membres d’ATTAC de la Confédération Paysanne. Cette expérience leur a permis depuis, de maintenir leur activité dans une région qui avait perdu en 5 ans 15 000 exploitations agricoles, surtout parmi celles de petites tailles.

La première charte des AMAP est rédigée par Alliance Provence en 2003, et l’appellation AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est déposée à l’INPI.

Le mouvement s’est progressivement et partiellement structuré, par la création de réseaux des AMAP, d’abord régionalement puis plus récemment, avec la formation d’un mouvement inter-régional des AMAP MIRAMAP en février 2010. Il a pour objet de » renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique commune, de mutualiser les expériences et les pratiques et d’assurer la représentation, la mise en valeur des AMAP au niveau national et à la représentation du mouvement auprès des institutions officielles (Régions, ministères, etc.) « .

En 2021, après 20 ans du mouvement des AMAP, il existe plus de 2 200 AMAP, 3 700 fermes partenaires et une quinzaine de réseaux locaux d’AMAP.

En 2025, le MIRAMAP a souhaité évaluer et réajuster le Projet Stratégique du Mouvement des AMAP

pour 2025-2030 afin de redynamiser ses actions et se concentrer sur celles qui sont susceptibles de

générer le plus d’impact.

Dans les années 2000, on comptait des AMAP dans le monde entier.

——————————————————————————————————————–

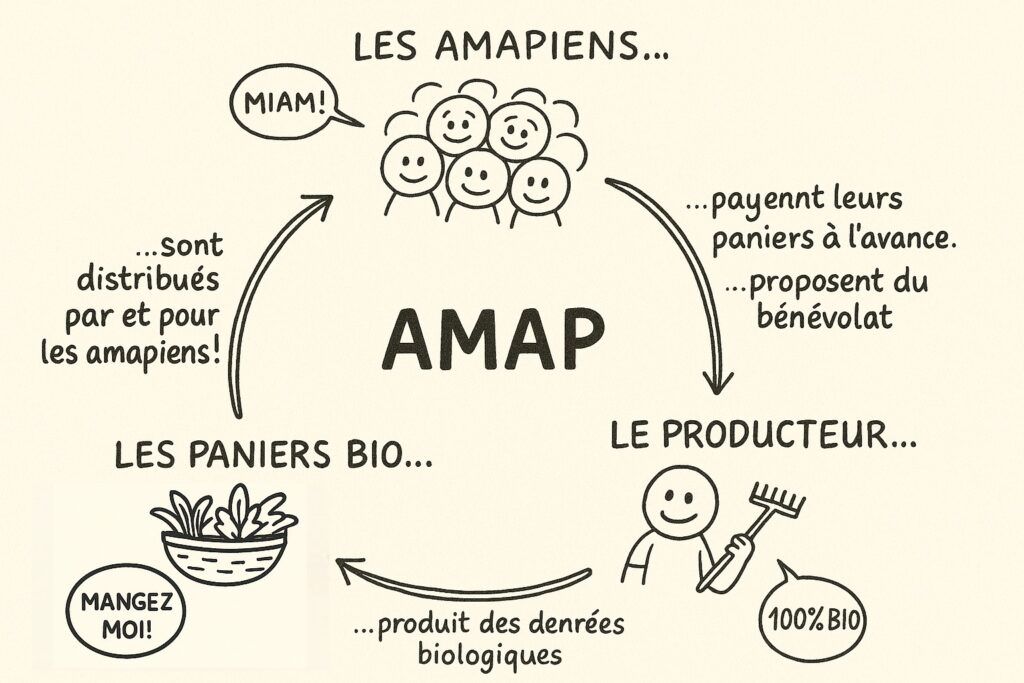

Comment fonctionne une AMAP ?

En début d’année de production (souvent en septembre), vous signez un contrat avec le ou les producteur(s) de votre choix : ce contrat actera un engagement commun : pour le(s) producteur(s), celui de produire le panier convenu et, pour vous, celui de chercher ce dernier à une fréquence prédéfinie appelée saison

(1 contrat = 1 producteur ; 2 contrats = 2 producteurs ; etc.).

Dans le contrat, visible sur la page de chaque producteur sur ce site, la durée de l’engagement est précisée ainsi que les prix des produits proposés.

Les contrats engagent pour toute la saison, un système de paiement en avance est mis en place.

L’amapien paie en début de saison en une ou plusieurs fois sans frais selon les modalités du contrat avec chaque producteur. L’intégralité des chèques est à donner au coordinateur en début de saison ;

ce dernier les remettra aux producteurs au fil de l’année.

——————————————————————————————————————–

Pourquoi adhérer à une AMAP ?

Il n’y a que de bonnes raisons à adhérer à une AMAP car tout le monde y gagne !

Votre engagement permet :

– De savoir ce que vous mangez, comment et par qui c’est produit et le payer au prix juste,

– La création de lien social, l’enrichissement au contact des autres,

– La pérennité des fermes locales,

– L’amélioration, la relocalisation de notre alimentation, avec l’ouverture aux richesses souvent méconnues qu’offre notre région,

– La suppression des intermédiaires, en court-circuitant les circuits classiques de consommation.

En fait, pour que vous puissiez toujours profiter du meilleur des produits, les paysans cueillent les produits à leur apogée nutritionnelle (généralement le matin du jour de livraison), en mettant l’accent sur des produits biologiques cultivés en petites quantités.

Les paniers sont toujours matures et de saison. C’est idéal !

Ensuite, en AMAP, le rapport qualité-prix est imbattable.

On bénéficie d’une variété exceptionnelle comme des légumes ou fruits oubliés, souvent introuvables dans la distribution classique. C’est l’occasion de faire de belles découvertes pour le bonheur des papilles. On sort de sa zone de confort qui consiste à reproduire ce que l’on sait déjà cuisiner. On surprend sa famille et ses invités. C’est bien sympathique, tout cela !

Enfin, adhérer à une AMAP, c’est aussi le plaisir de renouer les liens entre ville et campagne et de redécouvrir l’agriculture sous un jour nouveau – en tant qu’agriculture nourricière – qui un élément essentiel de la vie quotidienne.

L’association permet d’aller à la rencontre des producteurs. Ils sont tellement heureux de partager leur quotidien et pouvoir sortir souvent de la routine de leur ferme.

Comme dans chaque association, on se fait des relations et même des amis. Les animations proposées sont aussi au programme.

En AMAP, un lien intergénérationnel peut se nouer.

C’est en cela différent des associations autour d’un sport ou d’une école.

Le mot d’ordre est la convivialité.

——————————————————————————————————————–

Quels intérêts pour les producteurs ?

Pour les producteurs travaillant en vente directe, il est essentiel de s’appuyer sur un groupe de consommateurs pour assurer la vente des produits, d’autant plus qu’un produit frais invendu finit généralement à la poubelle. Ainsi, il n’y a aucun gâchis ; chaque agriculteur produit plus précisément ce qu’il va vendre.

Le producteur n’a pas besoin de passer par des intermédiaires, il peut vendre directement et empocher 100 % de l’argent versé par le consommateur..

Pour le paysan, il y a un avantage financier car les adhérents de l’AMAP acceptent le paiement anticipé des paniers.

De plus, l’engagement de l’amapien permet au producteur de bénéficier d’une avance de trésorerie, afin de faire face aux dépenses de son exploitation (pertes liées aux aléas climatiques, achats de semences, salaires à payer, etc.) sans avoir à s’endetter auprès d’une banque. Au-delà, il y a aussi un avantage commercial.

Il ne faut cependant pas oublier que distribuer le panier convenu à la fréquence prévue oblige le producteur et le soumet à une certaine pression. Le non-respect de cet engagement peut générer le non-renouvellement du contrat par l’amapien voire le départ de ce dernier de l’AMAP.

En France, les petites exploitations agricoles ont connu une baisse de 35 % entre 2007 et 2022, alors que les méga-exploitations ont augmenté de 107 % sur la même période ; le taux de pauvreté des micro-exploitations est de 15,4 % et 22,8 % pour les petites.

——————————————————————————————————————–

Le producteur est-il salarié de l’AMAP ?

Non

Chaque producteur a un statut indépendant de l’AMAP. Il est lié juste pour une saison de production aux amapiens avec lesquels il a signé un contrat (durée différente d’un producteur à un autre).

S’il s’avère qu’un producteur ne répond pas aux attentes, l’AMAP pourra décider de ne plus faire appel à lui pour les années à venir.

——————————————————————————————————————–

Arrêt de l’engagement

L’amapien ayant signé un contrat est normalement engagé envers le producteur pour toute la saison.

Cependant, en cas de force majeure, il est possible de rompre le contrat en informant l’Association.

L’adhérent peut proposer une reprise de son contrat par un candidat de son choix.